Histoire de la pychologie : (1) naissance du mot psychologie.

Avant de plonger dans les textes des auteurs de l’Antiquité, du Moyen Âge ou de la Renaissance, comme Homère, Platon, Aristote, Saint Augustin ou Saint Thomas d’Aquin, il est indispensable de clarifier les termes que nous allons manipuler tout au long des articles. Les mots, surtout dans la pensée antique, ne sont jamais neutres : ils portent une histoire, un horizon d’attente, une conception implicite de l’homme et du monde. Il en va ainsi du terme psychologie (II), qui ne fut utilisé qu’à partir de la Renaissance. Sous l’Antiquité et le Moyen Âge, on utilisait des termes équivalents dont il faut raconter l’histoire (I).

I. L’étude de l’âme sous l’Antiquité et le Moyen âge.

Il convient de distinguer deux périodes durant l’Antiquité et le Moyen Âge : la période grecque (A) et la période romaine, qui se prolonge jusqu’à la fin du Moyen Âge (B).

A. L’Antiquité grecque.

Sous la période grecque, on parlait de « psyché » (ψυχή en grec). Cela désignait une idée très importante, mais qui n’a pas tout à fait le même sens que notre mot « psychologie » aujourd’hui. À l’époque, la « psyché », c’est un peu comme l’essence de la vie, ce qui fait qu’un être humain est vivant, qu’il respire, qu’il pense et qu’il ressent. C’est une sorte de souffle ou d’énergie vitale.

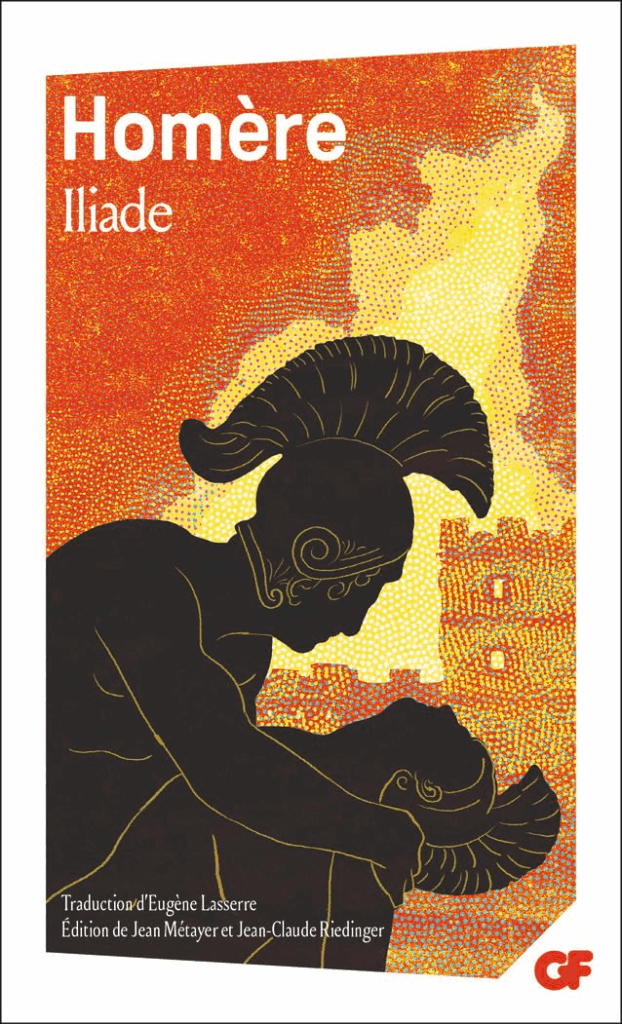

1. Dans l’Illiade et l’Odysée d’Homère (vers VIIIe siècle av. J.-C).

Dans les textes anciens, comme chez Homère, dans L’Iliade ou L’Odyssée, la psyché, est surtout ce qui quitte le corps quand quelqu’un meurt.

Par exemple, quand un héros est tué, on dit que sa psyché s’échappe par la bouche ou une blessure et descend aux Enfers. Elle n’est pas encore vue comme quelque chose qui pense ou qui décide, mais plutôt comme une ombre ou un souffle qui représente la vie. La psyché est rarement associée à la pensée ou aux émotions, mais elle représente ce qui fait qu’un être est vivant.

Un exemple emblématique de la psyché se trouve dans l’Iliade, au Chant V, vers 696-698, où le héros troyen Pandaros est mortellement blessé par le Grec Diomède lors d’une bataille. Homère décrit la mort de Pandaros et le départ de sa psyché :

« La lance de Diomède perça la mâchoire et la langue, et la pointe apparut sous le menton. Pandaros tomba du char, ses armes éclatantes résonnèrent sur lui, et ses chevaux s’écartèrent, effrayés. Là, sa psyché et sa force vitale s’envolèrent, et il s’effondra. » (Iliade, Chant V, 696-698)

Dans ce passage, la psyché de Pandaros est décrite comme quittant son corps au moment de sa mort. Elle est associée à la force vitale (menos), qui désigne l’énergie ou la vigueur physique. Cela montre que, pour Homère, la psyché est avant tout ce qui maintient une personne en vie.

La psyché n’est pas décrite comme pensante ou émotionnelle, mais comme une entité éphémère qui s’échappe à la mort, souvent pour rejoindre les Enfers. Dans l’Odyssée, on voit d’ailleurs les psychés des morts comme des ombres au royaume d’Hadès lors de la descente d’Ulysse aux Enfers.

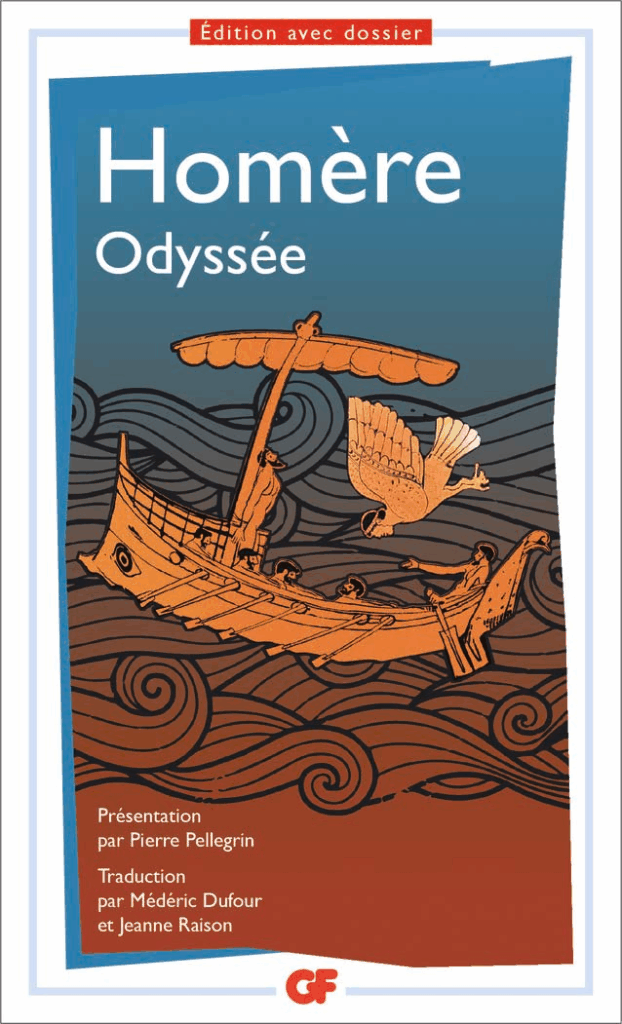

Dans l’Odyssée, on découvre la psyché dans les Enfers, renforçant l’idée qu’elle est une ombre après la mort, dans le Chant XI, vers 51-83. Ulysse descend aux Enfers pour consulter le devin Tirésias. Il y rencontre les psychés des morts, qui sont décrites comme des ombres flottantes, sans substance, jusqu’à ce qu’elles boivent du sang pour retrouver temporairement la parole :

« Je vis la psyché de ma mère morte, Anticlée, fille du grand cœur Autolycos. Elle était encore vivante quand j’avais quitté Ithaque pour Troie. Je pleurai en la voyant, le cœur plein de pitié, mais je ne la laissai pas approcher du sang avant d’avoir interrogé Tirésias. » (Odyssée, Chant XI, 85-89)

Ici, la psyché d’Anticlée est son ombre ou son esprit après la mort, résidant aux Enfers. Elle n’a pas de conscience active ni de corps, mais elle peut parler une fois qu’elle a bu du sang (un rituel pour redonner vie aux ombres). Cela montre que la psyché, chez Homère, est une entité séparée du corps, mais faible et sans personnalité propre.

Ce passage met en lumière la croyance grecque archaïque selon laquelle la psyché survit à la mort, mais dans un état diminué, loin de l’âme immortelle et rationnelle de Platon ou Aristote.

Cette vision de la psyché comme une ombre dans les Enfers préfigure les débats ultérieurs sur l’immortalité de l’âme, par exemple chez Platon.

Dans l’Iliade, la mort de Pandaros montre la psyché comme un souffle vital qui quitte le corps à la mort, une conception typique de la pensée homérique. Dans l’Odyssée, les psychés dans les Enfers complètent cette idée en montrant que la psyché persiste après la mort, mais comme une ombre sans vie propre. Ensemble, ces passages illustrent la vision archaïque de la psyché. Ces idées poseront les bases des réflexions philosophiques ultérieures, comme celles de Platon, qui donne à la psyché une dimension rationnelle et morale, et d’Aristote, qui la voit comme la forme du corps.

2. Chez les philosophes (vers le IVᵉ siècle av. J.-C.).

Plus tard, avec les philosophes, la psyché prend un sens plus riche avec Platon (a) et Aristote (b).

a. Platon.

Pour Platon, la psyché, c’est l’âme, et elle est bien plus qu’un simple souffle. Elle est immortelle, elle pense, elle ressent, elle choisit entre le bien et le mal.

Dans La République, Platon discute de la justice, à la fois dans la cité et dans l’âme individuelle :

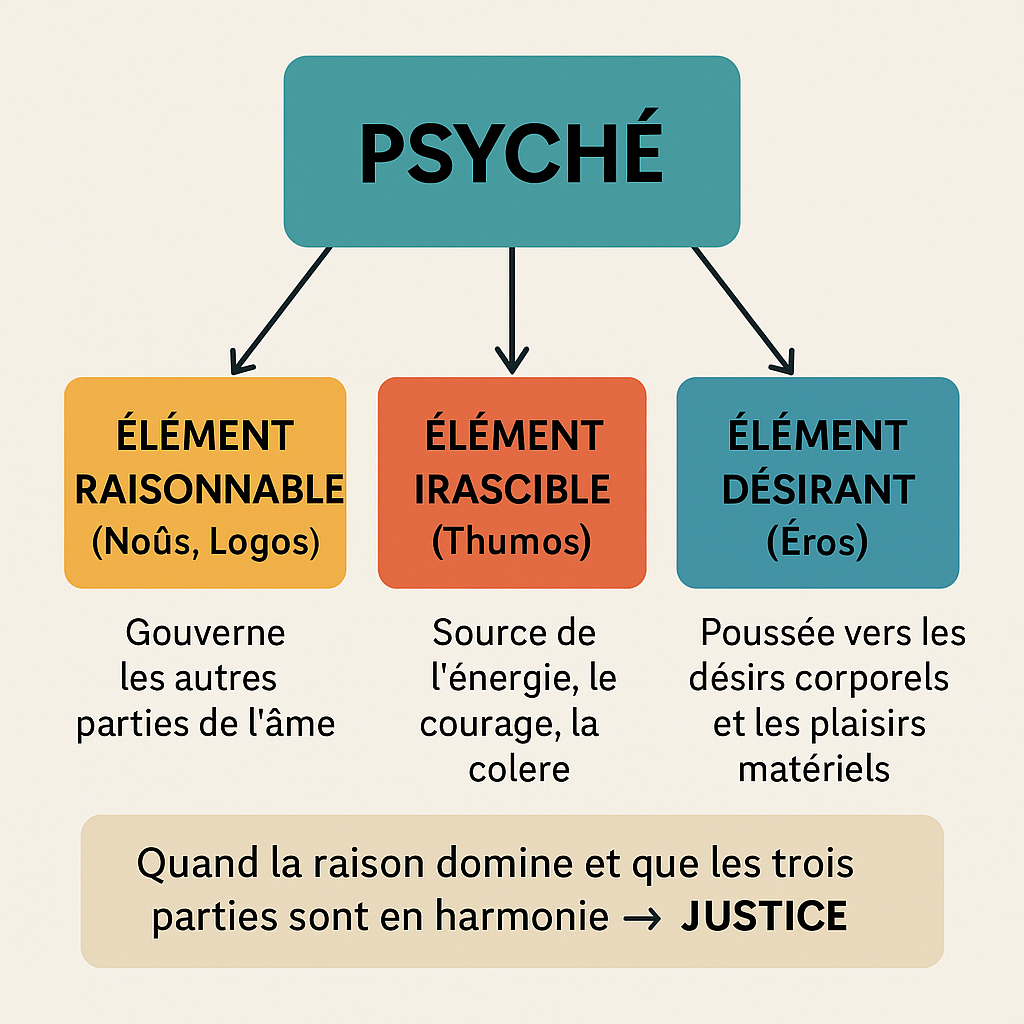

« N’est-il pas vrai que l’âme humaine contient une partie par laquelle elle raisonne, une autre par laquelle elle s’irrite, et une troisième, multiple, par laquelle elle désire ? […] Nous dirons donc que l’âme de chacun possède en elle-même ces trois espèces : l’élément raisonnable, l’élément irascible et l’élément désirant. Quand ces trois parties sont en harmonie, et que la raison commande, l’âme est juste. » (La République, Livre IV, 439d-440a)

Dans ce passage, Platon définit la psyché comme l’ensemble de l’âme humaine.

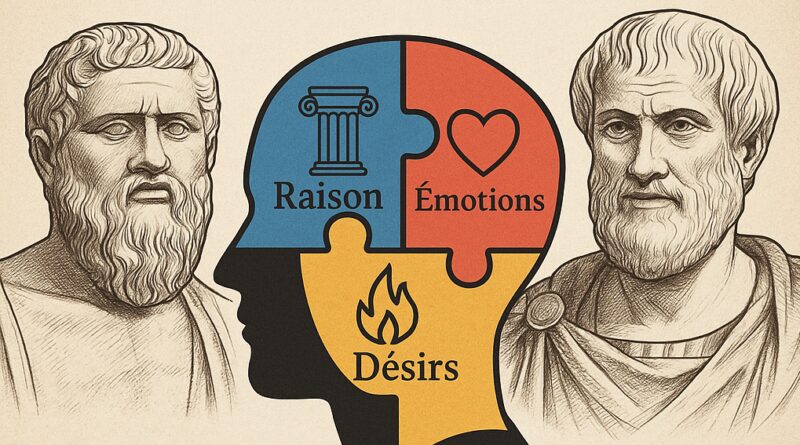

Il divise la psyché en trois composantes :

- La raison : comme un conducteur de char (le noûs ou le logos).

- Le courage (irascible) : les émotions nobles (le thumos).

- Les désirs : les instincts (éros).

Cette division tripartite permet de comprendre comment l’âme fonctionne et comment la justice consiste à maintenir un équilibre entre ces parties, avec la raison dominant les autres.

Pour Platon, une âme juste est celle où la raison (noûs) domine, le thumos soutient la raison et les désirs sont maîtrisés. Cette harmonie reflète la justice dans la cité, où les philosophes gouvernent, les guerriers protègent et les artisans produisent.

Contrairement à l’Iliade et l’Odyssée, où la psyché est un souffle vital qui s’échappe à la mort (comme dans le passage de Pandaros), Platon donne à la psyché une dimension complexe et active. Elle n’est plus seulement une essence vitale, mais le siège de la pensée, des émotions et des désirs, avec une vocation morale qui permet d’atteindre la vertu.

Ce passage est crucial, car il introduit l’idée d’une psyché divisée, avec des parties en conflit ou en collaboration. Cette conception préfigure les théories modernes, comme la deuxième topique de Freud (Ça, Moi, Surmoi) :

- Le Ça ressemble à l’élément désirant (pulsions instinctives).

- Le Moi correspond à l’élément raisonnable (noûs), qui négocie entre les désirs et la morale.

- Le Surmoi évoque le thumos (quand il soutient la raison) et le daïmon (comme guide moral).

b. Aristote.

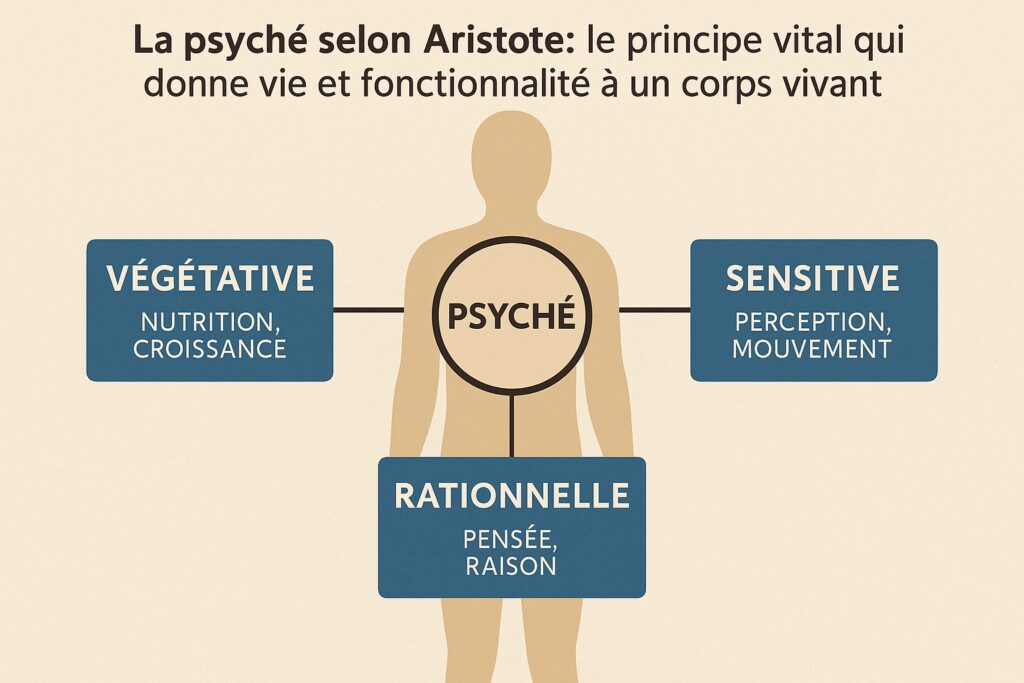

Dans De Anima, Aristote développe une théorie systématique de l’âme (psyché), qu’il définit comme le principe vital de tous les êtres vivants (plantes, animaux, humains).

Contrairement à Platon, qui voit l’âme comme une entité séparée du corps, Aristote considère la psyché comme la « forme » du corps, inséparable de lui. Il explore ses différentes fonctions (nutrition, perception, pensée) dans une approche plus naturaliste.

« L’âme [psyché] est l’acte premier d’un corps naturel ayant la vie en puissance. Ce corps est un corps organisé. […] L’âme est donc la cause et le principe du corps vivant. […] Par exemple, si l’œil était un animal, la vue serait son âme, car la vue est la substance de l’œil en tant qu’œil. De même, l’âme est la substance du corps vivant tout entier. » (De Anima, Livre II, chapitre 1, 412a19-28)

Aristote définit la psyché comme le principe vital qui donne vie et fonctionnalité à un corps. C’est la « forme » (ou l’organisation) d’un corps vivant, ce qui fait qu’un être peut accomplir ses fonctions (grandir, sentir, penser).

Il distingue trois types de psyché selon les êtres vivants :

- Végétative : pour les plantes, responsable de la nutrition et de la croissance.

- Sensitive : pour les animaux, ajoutant la perception et le mouvement.

- Rationnelle : pour les humains, incluant la pensée et la raison (noûs).

Dans ce passage, Aristote utilise l’analogie de l’œil : la psyché est à l’ensemble du corps ce que la vue est à l’œil, c’est-à-dire ce qui lui donne sa fonction essentielle.

Contrairement à Platon, qui voit la psyché comme immortelle et séparable du corps, Aristote considère que la psyché est inséparable du corps (sauf peut-être le noûs actif, qu’il mentionne ailleurs comme potentiellement éternel).

Par rapport à Homère, Aristote donne à la psyché une définition plus large et fonctionnelle. Elle n’est pas juste un souffle, mais la cause de toutes les activités vitales.

Comparé à Platon, Aristote rejette l’idée d’une âme divisée en parties conflictuelles (raison, thumos, désirs). Pour lui, la psyché est un tout unifié, avec des fonctions hiérarchisées (nutrition, sensation, raison). Cependant, la raison (noûs) reste la faculté la plus noble, comme chez Platon. Le thumos et l’eros apparaissent dans De Anima comme des aspects de la psyché sensitive (émotions et désirs), mais ils sont moins centraux que chez Platon.

Ce passage est fondamental, car il pose les bases d’une approche naturaliste de l’âme, qui influencera la psychologie comme science. Aristote étudie la psyché à travers ses fonctions observables (perception, pensée), préfigurant les méthodes empiriques modernes.

L’œuvre d’Aristote, en particulier De Anima, est directement à l’origine du mot « psychologie » au XVIᵉ siècle (avec des penseurs comme Göckel), car elle fournit un cadre systématique pour étudier l’âme.

Aristote s’inspire des présocratiques (comme Anaxagore, qui voyait le noûs comme une force cosmique) mais adopte une approche plus scientifique, basée sur l’observation. Sa vision de la psyché comme « forme » du corps influence la scolastique médiévale (notamment Thomas d’Aquin) et la Renaissance, où le terme « psychologie » émerge.

B. L’Antiquité romaine et le Moyen âge.

Il convient de distinguer entre la période romaine (1) et le Moyen âge (2).

1. La notion d’anima chez les Romains.

Chez les Romains, l’anima (mot latin qui veut dire « souffle » ou « âme ») est assez proche de la psyché grecque, mais avec des nuances liées à la culture romaine. Les Romains étaient très influencés par les Grecs ; ils ont donc repris beaucoup de leurs idées, mais les ont adaptées à leur façon de voir le monde, plus pratique et moins spéculative.

Dans la religion romaine, l’anima, c’est ce qui rend un être vivant. Comme chez les Grecs, c’est une sorte de souffle vital qui quitte le corps à la mort. Les Romains croyaient que l’anima des défunts devenait des mânes, des esprits des ancêtres qu’on honorait pour qu’ils protègent la famille. On retrouve cette idée dans les rituels funéraires, où l’on faisait des offrandes pour apaiser ces âmes.

Dans la philosophie romaine, des penseurs comme Cicéron ou Sénèque (influencés par Platon et Aristote) parlent de l’anima comme de l’âme immortelle, capable de raison et de vertu. Pour eux, l’anima est ce qui distingue l’humain des animaux et le rapproche des dieux. Les stoïciens, par exemple, insistent sur le fait que l’anima doit être guidée par la raison pour mener une vie sage et équilibrée.

Les Romains sont moins portés sur les grandes théories abstraites que les Grecs ; ils se concentrent plus sur la manière dont l’anima influence la morale et les actions dans la vie quotidienne. Par exemple, l’idée que l’âme doit être « pure » pour mériter une bonne réputation ou une vie après la mort.

En somme, pour les Romains, l’anima, c’est à la fois ce qui donne la vie et ce qui porte les qualités morales et spirituelles d’une personne. C’est une idée pratique, liée à la religion et à la vie sociale.

2. La notion d’anima au Moyen âge

Au Moyen Âge, la notion d’anima évolue énormément à cause de l’influence du christianisme, qui devient la religion dominante en Europe. Les idées grecques et romaines sont reprises, mais elles sont transformées pour correspondre à la vision chrétienne du monde.

a. L’anima comme âme immortelle.

Avec le christianisme, l’anima devient clairement l’âme immortelle créée par Dieu. Elle est vue comme une partie divine en chaque humain, distincte du corps, qui survit après la mort pour être jugée (paradis, enfer ou purgatoire).

Cette idée s’inspire de Platon, mais elle est beaucoup plus centrée sur Dieu.

Des théologiens comme saint Augustin (IVᵉ-Vᵉ siècle) ou saint Thomas d’Aquin (XIIIᵉ siècle) expliquent que l’anima est ce qui permet à l’humain de connaître Dieu, de réfléchir et de choisir entre le bien et le mal.

b. Une vision morale.

Au Moyen Âge, l’anima est au cœur des préoccupations religieuses. On se demande si elle est pure ou souillée par le péché. Les gens doivent prendre soin de leur âme en suivant les règles de l’Église (prières, confession, bonnes actions) pour éviter l’enfer.

L’anima devient donc une sorte de « juge intérieur » qui doit être en accord avec la volonté divine.

c. Influence d’Aristote.

À partir du XIIᵉ-XIIIᵉ siècle, les écrits d’Aristote sont redécouverts en Europe grâce aux traductions arabes et latines.

Saint Thomas d’Aquin, par exemple, utilise l’idée aristotélicienne que l’anima est la « forme » du corps, c’est-à-dire ce qui lui donne sa structure et sa vie. Mais il y ajoute une touche chrétienne : l’anima est créée directement par Dieu et elle est immortelle.

d. Une vision plus mystique.

Au Moyen Âge, certains mystiques chrétiens parlent de l’anima comme d’une étincelle divine qui peut s’unir à Dieu à travers la prière ou la contemplation. C’est une idée qu’on retrouve chez des figures comme sainte Thérèse d’Avila ou Maître Eckhart.

En résumé, au Moyen Âge, l’anima devient une notion très spirituelle, centrée sur la relation avec Dieu. Elle est vue comme l’âme immortelle, responsable des choix moraux et destinée à une vie éternelle, soit dans la joie (paradis), soit dans la souffrance (enfer).

II. Apparition du mot « psychologie ».

Le mot « psychologie » apparaît pour la première fois à la fin du XVIᵉ siècle, mais il n’a pas tout à fait le sens que nous lui donnons aujourd’hui (l’étude scientifique de l’esprit et du comportement). À l’époque, il est lié à des réflexions philosophiques et théologiques sur l’âme.

Le mot « psychologie » provient du grec ancien et a une étymologie riche (A). Il apparaît (B) dans le contexte très particulier de la Renaissance (C) et connaît ensuite une évolution à partir du XVIᵉ siècle (D).

A. Etymologie du mot psychologie.

Le terme « psychologie » vient de deux mots grecs : psyché (1) et logos (2). Ensemble, « psychologie » signifie donc littéralement « l’étude de l’âme », « le discours sur l’âme ».

1. La « psyché ».

Comme nous l’avons déjà vu, le mot « psyché » (ψυχή) signifie l’âme.

2. Le « logos ».

Le logos (λόγος) signifie à la fois raison, discours et ordre dans la pensée grecque. C’est la capacité à penser logiquement, à organiser ses idées et à comprendre l’ordre du monde. C’est aussi le pouvoir des mots pour exprimer la vérité.

B. Le premier usage du mot.

Le mot est attribué à deux penseurs de la fin du XVIᵉ siècle : Marko Marulić, Marc Marulic, en latin (1), un humaniste croate, et Rudolf Göckel ou Goclenius, un philosophe allemand (2).

1. Marko Marulic (1450-1524).

Marko Marulić (1450–1524), un savant croate, aurait utilisé le terme « psychologia » dans un manuscrit intitulé « Psichiologia de ratione animae humanae » vers 1520, bien que la date exacte soit débattue.

Ce texte, aujourd’hui perdu, semble avoir traité de la nature de l’âme humaine, en s’appuyant sur des idées aristotéliciennes et chrétiennes. Marulić voyait l’âme comme le siège des facultés humaines (raison, volonté, émotions), dans la lignée de la psyché grecque.

Cependant, c’est surtout Göckel qui est crédité pour avoir popularisé le terme.

2. Rudolf Gockel (1547-1628).

Rudolf Göckel (1547–1628) rend le terme plus visible. En 1590, il publie un ouvrage intitulé « Psychologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu » (« Psychologie, c’est-à-dire sur la perfection de l’homme, l’âme, son origine »).

Dans ce livre, il explore l’âme humaine en s’inspirant d’Aristote, qui considérait la psyché comme le principe vital de tous les êtres vivants (plantes, animaux, humains), avec des facultés spécifiques chez l’homme (comme la raison, ou noûs).

À cette époque, la « psychologie » n’est pas une discipline scientifique, mais une branche de la philosophie et de la théologie, qui cherche à comprendre l’âme en combinant les idées grecques (surtout Aristote) avec la doctrine chrétienne (l’âme immortelle créée par Dieu).

C. Le contexte : la Renaissance et le retour des idées grecques.

Au XVIᵉ siècle, l’Europe vit la Renaissance, une période de redécouverte des textes grecs et romains grâce aux traductions et à la diffusion des œuvres de Platon, Aristote et d’autres penseurs antiques.

Les humanistes, fascinés par l’Antiquité, s’intéressent à l’âme humaine (psyché) et à ses facultés (raison, émotions, moralité). Cependant, à cette époque, ces réflexions restent très marquées par la théologie chrétienne, qui domine la pensée. L’âme est vue comme une création divine, et son étude est souvent liée à des questions spirituelles (comme le salut ou la vie après la mort).

Aristote est une influence majeure au XVIᵉ siècle, car ses écrits, redécouverts grâce aux traductions arabes et latines, dominent la pensée universitaire. Les idées d’Aristote influencent directement Göckel et d’autres penseurs, qui utilisent le mot « psychologie » pour désigner l’étude de ces facultés de l’âme. Les universités européennes, comme celles de Padoue ou Wittenberg, étudient intensément Aristote, en particulier « De Anima ». Le mot « psychologie » émerge pour nommer cette étude systématique de l’âme.

Dans ce contexte, le mot « psychologie » apparaît pour désigner une réflexion systématique sur l’âme, mais pas encore une science au sens moderne. A l’époque, il y a des débats sur la nature de l’âme : est-elle immortelle comme le dit le christianisme ? Est-elle matérielle ou spirituelle ? Des penseurs comme Göckel utilisent le terme « psychologie » pour structurer ces discussions. Les humanistes veulent comprendre l’homme dans toutes ses dimensions (corps, âme, esprit), et la psychologie devient un moyen d’explorer la nature humaine en combinant les idées grecques et chrétiennes.

D. Evolution après le XVIe siècle.

Au XVIe et XVIIe siècles, la « psychologie » reste une discipline philosophique, pas une science expérimentale. Des penseurs comme Philipp Melanchthon, un réformateur protestant, ou Juan Luis Vives, un humaniste espagnol, utilisent des idées similaires pour étudier l’âme et ses émotions.

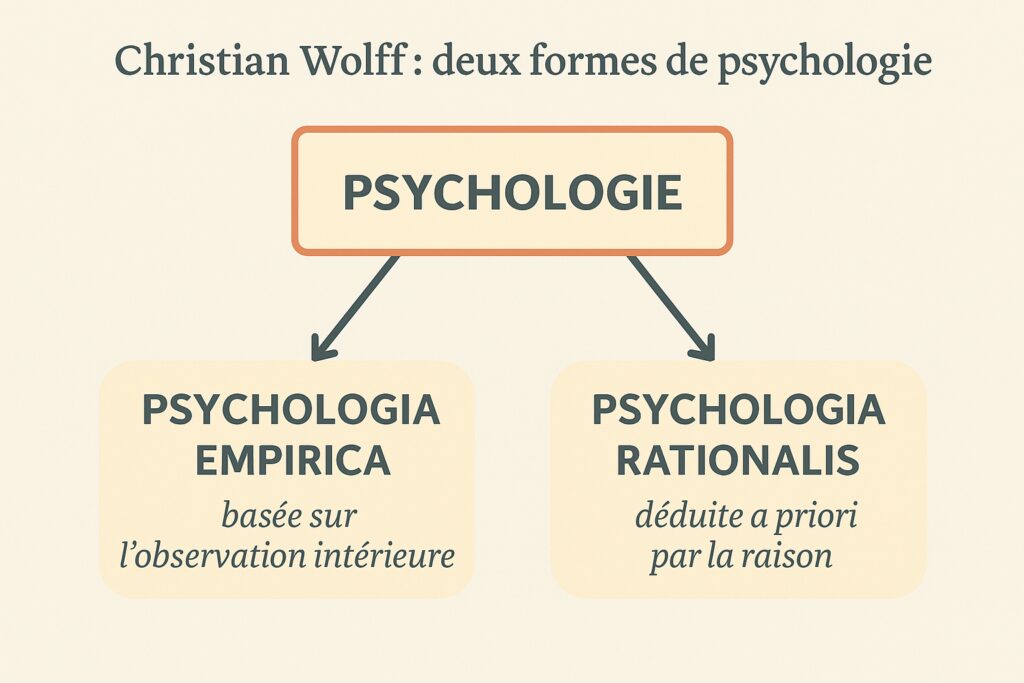

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, avec des philosophes comme Christian Wolff, que la psychologie commence à se structurer comme une discipline à part, divisée en « psychologie rationnelle » (sur l’âme) et « psychologie empirique » (sur les comportements observables).

Il distingue deux forme de psychologie :

- « Psychologia empirica » : basée sur l’observation intérieure

- « Psychologia rationalis » : déduite a priori par la raison.

Au XIXe siècle, avec des figures comme Wilhelm Wundt, la psychologie devient une science expérimentale, utilisant des méthodes scientifiques pour étudier l’esprit, bien loin de l’étude théologique de l’âme du XVIe siècle.

Au XIXe siècle, la psychologie se distingue progressivement de la philosophie. En 1879, c’est la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale par Wilhelm Wundt.

Aujourd’hui, le mot « psychologie » désigne la science du comportement et des processus mentaux, qu’ils soient conscients ou inconscients.

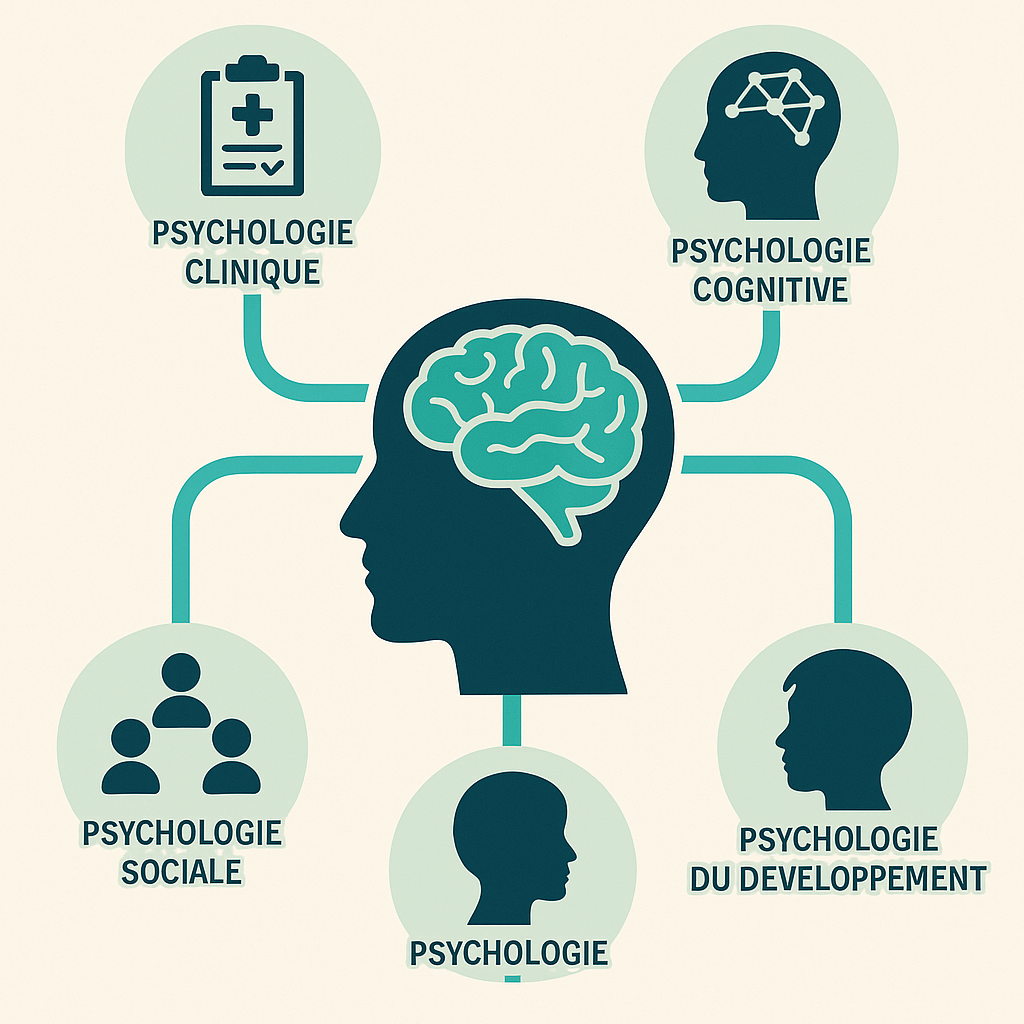

Elle se divise en quatre branches :

- psychologie clinique.

- psychologie cognitive.

- psychologie sociale.

- psychologie du développement.