Histoire de la psychologie : (2) La psychologie archaïque grecque.

Dans ce deuxième article sur l’histoire de la psychologie, nous allons traiter de la psychologie dans l’œuvre d’Homère (I), puis dans celle présente dans l’orphisme et les cultes à mystères (II).

I. La psychologie dans les épopées homériques.

Dans l’Iliade et l’Odyssée, nous retrouvons en arrière-plan tout un système psychologique de l’âme humaine dont il faut dire quelques mots. C’est ce que j’appelle la psychologie dans les épopées homériques.

Elle va servir de base au développement de la psychologie dans la suite de l’histoire grecque. Elle pose les fondements théoriques du fonctionnement de l’âme humaine, des bases qui seront ensuite discutées et contredites par ses successeurs.

Toutefois, gardons bien à l’esprit que la psyché et les autres composantes de l’esprit humain ne sont pas décrites avec la précision philosophique qu’on trouvera plus tard chez Platon ou Aristote.

À l’époque d’Homère, la pensée grecque archaïque voit l’esprit comme un ensemble de forces ou de facultés, souvent localisées dans différentes parties du corps (cœur, poitrine, diaphragme), qui interagissent avec des influences divines.

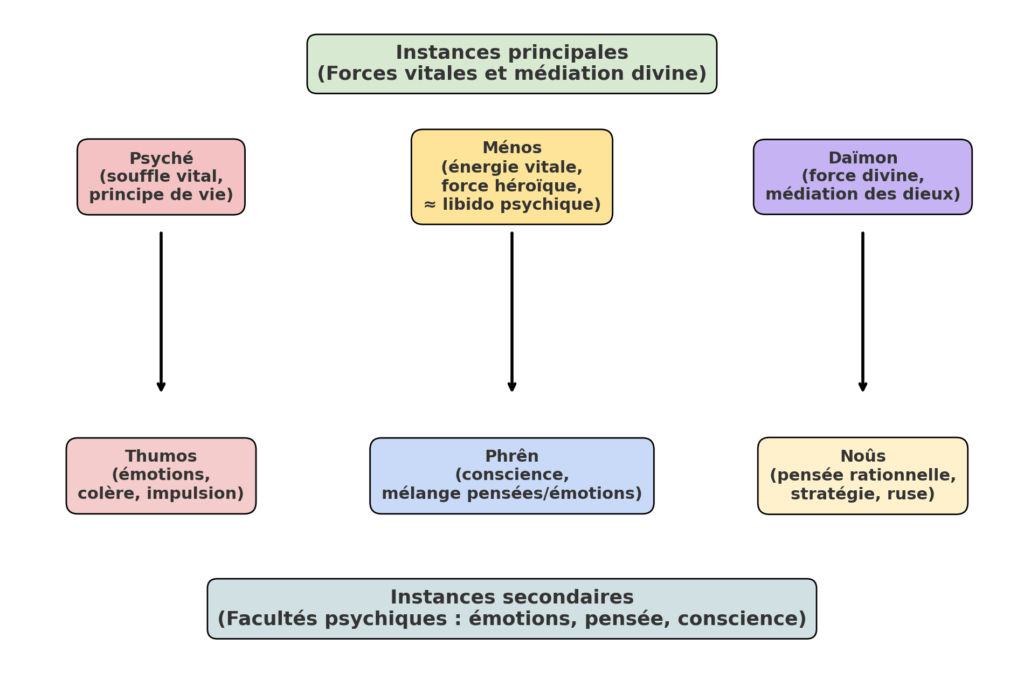

Voici les principales composantes associées à la psyché dans les épopées homériques, avec leurs rôles et des exemples tirés des textes.

Dans les épopées homériques, la psyché et les autres composantes ne forment pas une théorie cohérente, mais un ensemble de forces qui décrivent l’expérience humaine.

Nous pouvons les diviser en deux groupes : les éléments principaux (A) et les éléments secondaires (B).

A. Les élémnts principaux.

Les éléments principaux de la psychologie homérique se composent de deux catégories : les forces vitales de l’homme (1) et une médiation divine (2).

1. Les forces vitales de l’homme.

Il y a deux forces vitales chez Homère : la psyché (a) et le ménos (b).

a. La psyché le souffle vital.

Dans les épopées homériques, la psyché est avant tout le souffle vital, l’essence de la vie qui maintient une personne en vie.

Elle n’est pas associée à la pensée, aux émotions ou à la personnalité pendant la vie, mais devient visible surtout au moment de la mort, quand elle quitte le corps pour descendre aux Enfers sous forme d’ombre ou de spectre.

La psyché est passive : elle ne joue pas de rôle actif dans les décisions ou les émotions des vivants. Elle représente la vie elle-même et persiste après la mort dans un état affaibli.

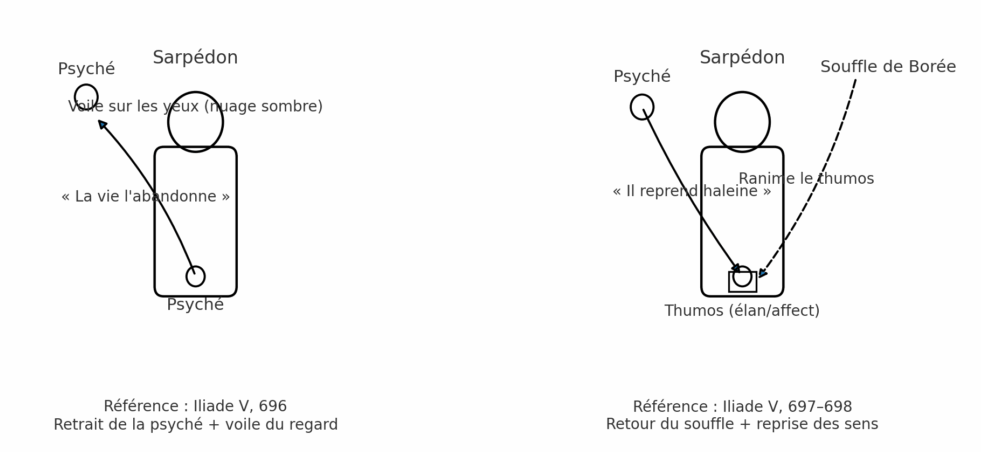

C’est ce que montre le passage sur la mort de Pandaros :

« Ainsi parle Sarpédon ; mais Hector passe sans lui répondre, tant il brûle de repousser les Grecs et d’arracher la vie à un grand nombre d’entre eux.

Les compagnons du divin Sarpédon le placent sous le hêtre magnifique du dieu qui tient l’égide ; Pélagon, son ami fidèle, arrache de la cuisse du héros le javelot de frêne : la psyché semble l’abandonner, et un nuage sombre se répand sur ses yeux…

Mais bientôt il reprend ses sens, et le souffle de Borée ranime son esprit défaillant. »

(Homère, Iliade, Chant V, v. 696-698)

« La vie semble l’abandonner » est la formule qui annonce le décès : Homère suggère que la psyché est sur le point de sortir.

On est dans l’entre-deux — évanouissement, syncope — où la psyché vacille sans s’être encore détachée.

Puis « un nuage sombre se répand sur ses yeux » : c’est l’un des marqueurs homériques les plus constants de la défection vitale.

Quand la psyché se retire, la vue se voile. Le regard, fenêtre du souffle, s’obscurcit : son extinction signale le passage vers la non-vie. Chez Homère, c’est le signe extérieur de la psyché.

Mais « bientôt il reprend ses sens » : la réouverture des fonctions supérieures — le noûs (bon sens, lucidité) — revient parce que le principe vital n’a pas quitté le corps. La reprise des « sens » n’est possible que si la psyché n’a pas franchi le seuil.

« Le souffle de Borée ranime son esprit défaillant » : c’est une image décisive. Un souffle (pneuma) venu du dehors ranime le dedans.

Le vent boréal, force divine extérieure, rétablit le souffle vital : autrement dit, une action daimoniaque redonne la psyché au corps.

Homère décrit souvent la reviviscence comme « reprendre haleine » — ici, le vent personnifie cette respiration retrouvée.

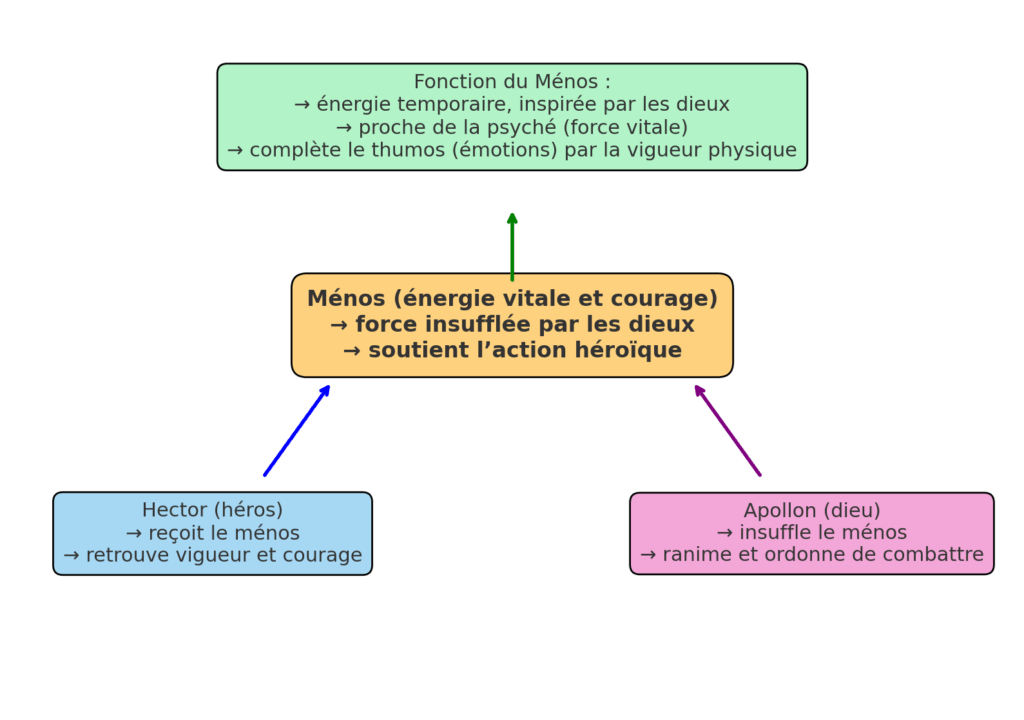

b. Le ménos : l’énergie pychique.

Le ménos est une force vitale ou une énergie qui anime les personnages, souvent associée à la vigueur physique ou à l’élan dans l’action, surtout au combat.

Il est proche du thumos, mais moins émotionnel et plus lié à l’énergie brute.

C’est une sorte de libido avant la lettre, que l’on retrouvera plusieurs siècles plus tard chez Sigmund Freud et Carl Gustav Jung : une énergie vitale qui permet à l’homme d’agir.

Le ménos peut être inspiré par les dieux, qui l’« insufflent » aux héros pour leur donner force ou courage.

Dans un passage célèbre de l’Iliade, Apollon s’adresse à Hector, gravement blessé par Diomède. Le dieu lui donne de la force pour qu’il retourne au combat :

« Apollon, debout près d’Hector, lui insuffla un grand ménos dans la poitrine, et il le ranima, lui ordonnant de retourner à la guerre. »

(Homère, Iliade, Chant V, v. 125-126)

Ce passage se situe au cœur du Chant V, consacré aux exploits de Diomède.

Ce guerrier achéen, inspiré et protégé par la déesse Athéna, sème la terreur dans les rangs troyens. Il blesse même la déesse Aphrodite.

C’est alors qu’il affronte Hector et le blesse grièvement. Hector est sur le point de mourir quand Apollon, dieu protecteur de Troie, intervient : il emporte Hector loin du champ de bataille, le soigne, puis lui insuffle le ménos, cette force vitale qui lui permet de reprendre le combat.

Le ménos est ici une énergie physique et psychologique qui redonne à Hector la force de combattre. Il est proche du thumos, mais moins lié aux émotions spécifiques, comme la colère, et plus à la vitalité générale.

Comme la psyché, le ménos est une force vitale, mais active pendant la vie, tandis que la psyché devient perceptible à la mort.

Le ménos est une énergie temporaire qui soutient l’action héroïque, souvent sous influence divine.

Il complète le thumos en fournissant la force physique nécessaire aux exploits.

2. Une médiation divine : le daïmon.

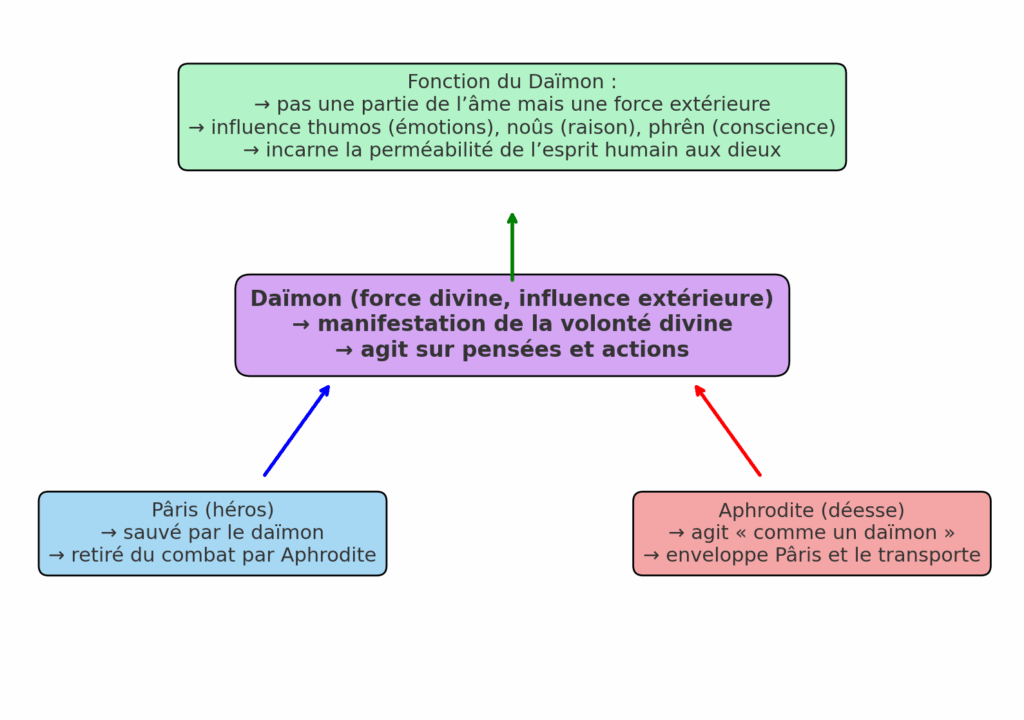

Bien que le daïmon ne soit pas une composante de l’âme au même titre que la psyché ou le thumos, il joue un rôle important dans la psychologie homérique.

Le daïmon est une force divine ou un esprit qui influence les actions ou les pensées des personnages, souvent en interagissant avec le thumos, le noûs ou le phrên.

Dans un autre passage célèbre de l’Iliade, le daïmon est associé à Aphrodite, qui agit pour protéger Pâris. Ce moment épique se déroule pendant le combat singulier censé décider du sort de la guerre de Troie.

Ménélas, roi grec, et Pâris, prince troyen qui a enlevé Hélène, s’affrontent en duel — combat censé mettre fin au conflit et éviter d’autres pertes.

« Mais Aphrodite, fille de Zeus, veillait sur lui. Elle brisa la courroie de son casque, et, comme un daïmon, elle l’enveloppa d’un nuage épais et l’emporta dans sa chambre parfumée, loin du combat. »

(Homère, Iliade, Chant III, v. 380-383)

Ici, le terme daïmon désigne une intervention surnaturelle, manifestation de la volonté divine. Le daïmon n’est pas une entité distincte dotée d’une personnalité, mais une puissance agissant sur le cours des événements.

Cette force influence l’état psychologique de Pâris en le sauvant d’une situation désespérée, mais elle n’est pas décrite comme une voix intérieure (comme chez Socrate) ni comme une partie de l’âme.

Ménélas, plus fort et plus expérimenté, prend rapidement l’avantage. Après avoir brisé son épée sur le casque de son adversaire, il saisit Pâris par la courroie et commence à le traîner vers le camp grec.

C’est à cet instant précis qu’Aphrodite, déesse de l’amour, intervient pour le sauver : elle rompt la courroie du casque, dissimule Pâris dans une brume divine et le transporte en sécurité dans sa chambre à Troie.

Cette intervention divine empêche la fin du conflit, au grand dam des deux armées qui avaient accepté la trêve.

Dans la pensée homérique, les actions humaines sont souvent attribuées à des forces divines, comme le daïmon ou les dieux (Zeus, Athéna, Aphrodite).

Cela reflète une vision où l’esprit humain est perméable aux influences externes, contrairement à la conception moderne d’une psyché autonome.

Le daïmon préfigure des notions ultérieures, comme le daïmon de Socrate (une voix intérieure qui avertit) ou le guide spirituel de Platon, mais chez Homère il reste vague et impersonnel.

Le daïmon montre que la psychologie homérique intègre une dimension divine : les personnages ne sont pas entièrement maîtres de leurs actions, car des forces comme le daïmon peuvent les guider ou les manipuler.

Cela contraste avec la psyché, qui est passive, et le noûs, qui est rationnel.

B. Les éléments secondaires.

Avec les éléments secondaires, nous entrons à l’intérieur du fonctionnement de la psychologie homérique.

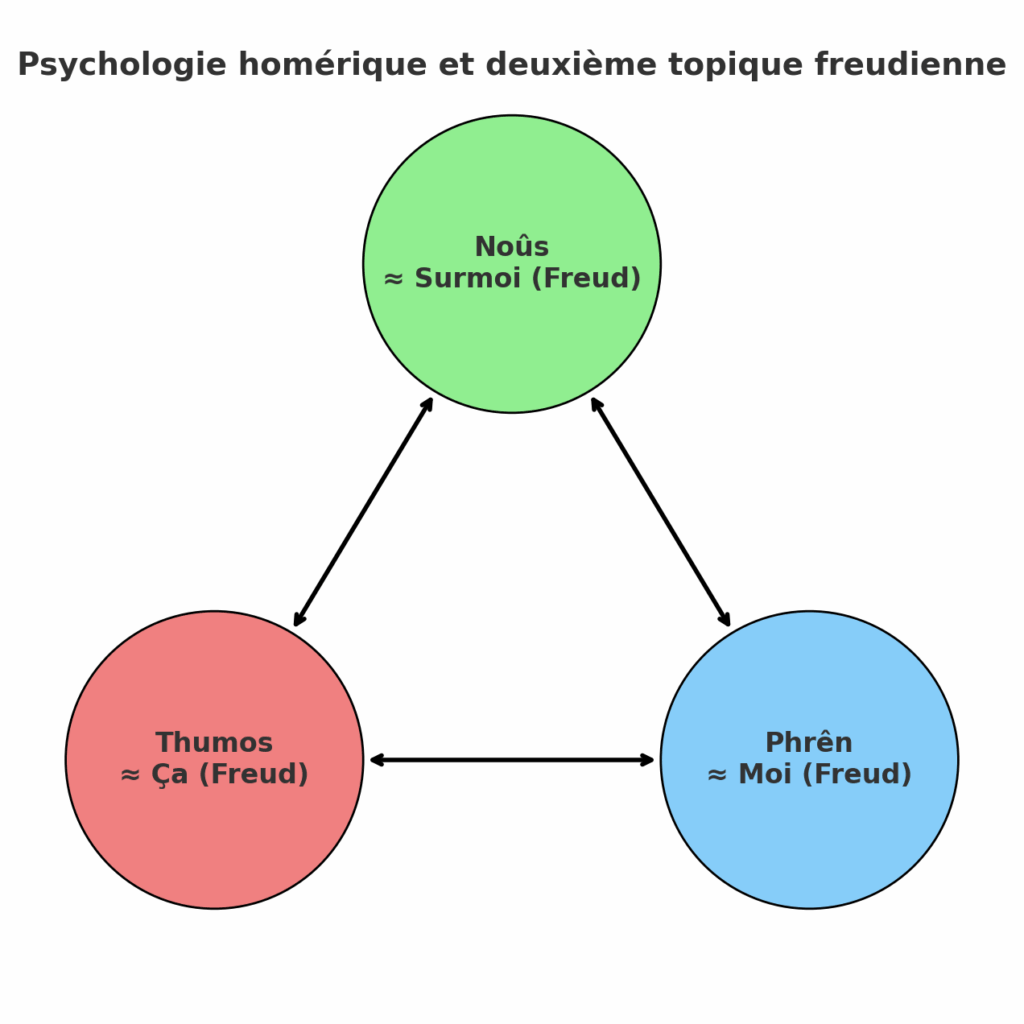

Il y a trois composantes, comme les trois instances de la seconde topique de Freud : le thumos correspond au ça (1), le noûs au Surmoi (2), et le phrên au Moi (3).

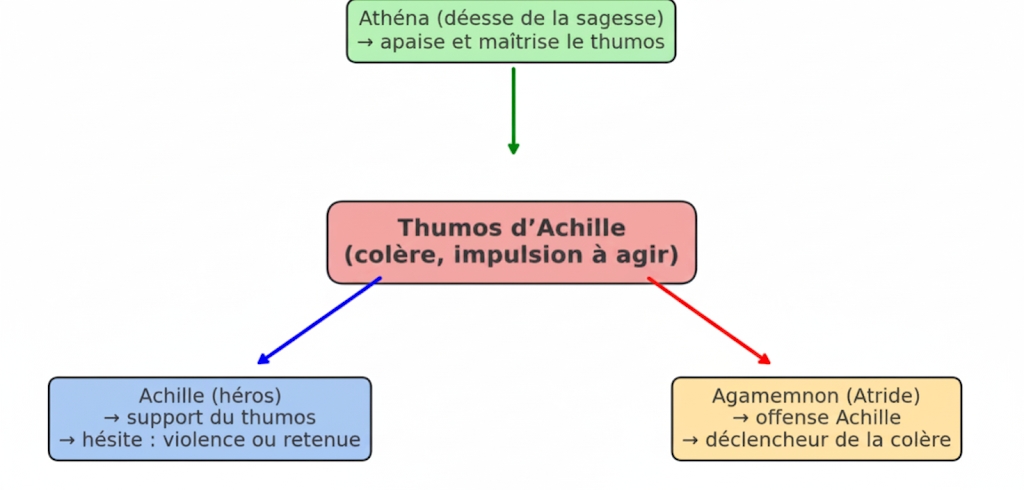

1. Le thumos : le siège des émotions (le ça).

Le thumos est une composante essentielle de l’esprit homérique, souvent localisée dans la poitrine ou le cœur.

Il représente les émotions fortes (la colère, le courage, l’honneur, la volonté d’agir) et constitue une force dynamique qui pousse les héros à accomplir des exploits ou à réagir face à des défis.

Le thumos est le moteur pulsionnel et affectif de la personne. Il correspond au ça freudien : siège des désirs et de la force brute, il pousse à agir.

Achille, furieux contre Agamemnon qui lui a pris Briséis, est sur le point de dégainer son épée, mais la déesse Athéna intervient pour l’apaiser :

« La colère envahit le thumos d’Achille, et son cœur, dans sa poitrine velue, s’agitait, hésitant entre tirer l’épée aiguë, repousser la foule et tuer l’Atride [Agamemnon], ou calmer sa colère et refréner son thumos. »

(Homère, Iliade, Chant I, v. 188-192)

Le thumos d’Achille est ici le siège de sa colère et de son impulsion à agir violemment. Il est décrit comme une force presque autonome, qui s’agite dans sa poitrine et le pousse à l’action.

Cependant, il peut être influencé par une intervention divine (ici, la déesse Athéna), ce qui montre que le thumos reste sensible aux forces extérieures.

Ce passage illustre le rôle du thumos comme moteur émotionnel, en contraste avec la psyché, qui n’apparaît pas ici car elle est liée à la vie elle-même, non aux émotions.

Le thumos est la source des émotions héroïques (colère, courage, honneur) et des impulsions à agir.

Il est central dans l’éthique guerrière de l’Iliade, où les héros se définissent par leurs passions et leurs exploits.

Il peut entrer en conflit avec la raison (noûs) ou être influencé par les dieux.

2. Le noûs : l’intellect (le Surmoi).

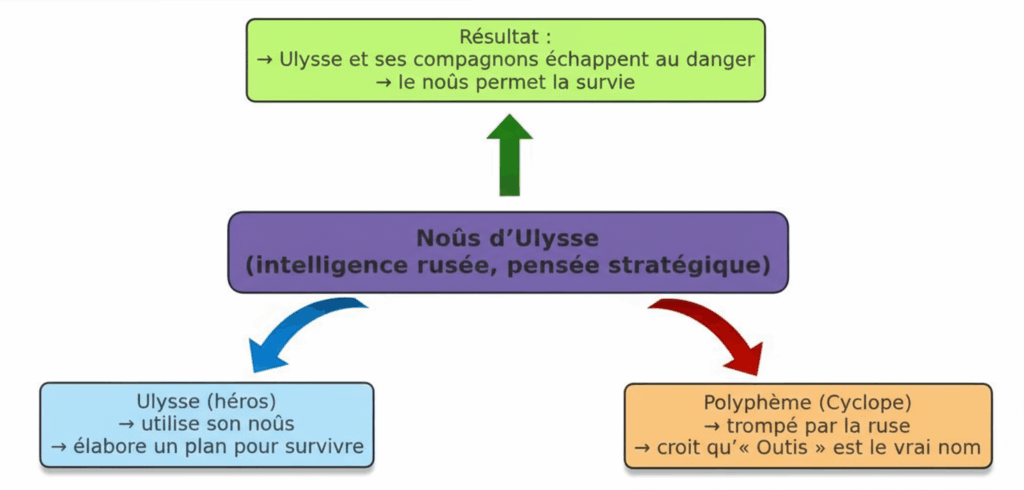

Le noûs est le deuxième composant essentiel de la psychologie homérique.

Il englobe la pensée rationnelle, la compréhension, le calcul et le bon sens.

C’est la faculté qui permet de planifier, de réfléchir et de prendre des décisions mesurées.

Il est tourné vers l’ordre, la lucidité et la stratégie.

Le noûs correspond au Surmoi freudien, non au sens moral, mais comme fonction normative et rationnelle qui dirige le comportement.

Le noûs peut être influencé par les dieux, qui l’inspirent ou l’obscurcissent, notamment en envoyant des illusions ou des pensées trompeuses.

Ulysse raconte comment il a trompé le Cyclope Polyphème en lui disant que son nom est « Personne » (Outis) :

« Il dit, et aussitôt je lui verse de cette liqueur étincelante : trois fois j’en donne au Cyclope, et trois fois il en boit outre mesure.

Aussitôt que le vin s’est emparé de ses sens, je lui adresse ces douces paroles :“Cyclope, puisque tu me demandes mon nom, je vais te le dire ; mais fais-moi le présent de l’hospitalité comme tu me l’as promis.

Mon nom est Personne : c’est Personne que m’appellent mon père et ma mère, et tous mes fidèles compagnons.”Le monstre cruel me répond :

“Personne, lorsque j’aurai dévoré tous tes compagnons, je te mangerai le dernier : tel sera pour toi le présent de l’hospitalité.”[…]

Alors j’introduis le pieu dans la cendre pour le rendre brûlant, et par mes discours j’anime mes compagnons, de peur qu’effrayés ils ne m’abandonnent.

Quand le tronc d’olivier est assez chauffé, quoique vert, je le retire tout brillant du feu, et mes braves compagnons restent autour de moi : un dieu m’inspira sans doute cette grande audace !

Mes amis fidèles saisissent le pieu pointu, l’enfoncent dans l’œil du Cyclope, et moi, me plaçant au sommet du tronc, je le fais tourner avec force. […]

Le monstre pousse des hurlements affreux qui font retentir la caverne ; et nous, saisis de frayeur, nous nous mettons à fuir.

Polyphème arrache de son œil ce pieu souillé de sang, et dans sa fureur il le jette au loin. Aussitôt il appelle à grands cris les autres Cyclopes qui habitent les grottes voisines.Les géants lui demandent :

“Pourquoi pousser de tristes clameurs pendant la nuit divine ? Quelqu’un t’aurait-il enlevé une brebis ou une chèvre ? Crains-tu qu’on t’égorge par ruse ou par violence ?”Polyphème, du fond de son antre, leur répond :

“Mes amis, Personne me tue, non par force, mais par ruse !”Les Cyclopes répliquent aussitôt :

“Puisque personne ne te fait violence dans ta solitude, que veux-tu ? Il est impossible d’échapper aux maux que nous envoie le grand Zeus. Adresse-toi donc à ton père, le puissant Poséidon.”À ces mots, tous les Cyclopes s’éloignent. Et moi, je riais en songeant combien Polyphème avait été trompé par mon nom supposé et par mon excellente ruse. »

(Homère, Odyssée, Chant IX)

L’épisode du Cyclope est la démonstration parfaite de la supériorité de la ruse sur la force brute.

Polyphème, immense et puissant, est vaincu par une simple idée : l’usage du nom Outis (« Personne »).

Le Cyclope ne parvient pas à saisir la nature du piège, prouvant son manque de noûs face à Ulysse.

Quand Ulysse déclare : « Moi, je riais en songeant combien Polyphème avait été trompé par mon nom supposé et par mon excellente ruse », il souligne sa victoire intellectuelle.

Le noûs d’Ulysse est sa capacité à penser stratégiquement, à anticiper et à manipuler par la parole — faculté active de planification et de réflexion.

Contrairement au thumos, qui aurait pu pousser Ulysse à réagir par la violence, le noûs est prudent et calculateur, caractéristique de l’intelligence rusée d’Ulysse dans l’Odyssée.

Le noûs est donc la faculté de la pensée consciente et de la compréhension.

Il permet aux personnages de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes ou de déjouer leurs adversaires.

Souvent influencé par les dieux, il reste néanmoins une qualité spécifiquement humaine.

Il correspond bien à la fonction régulatrice du Surmoi.

3. Le phrên : le siège de la pensée et des émotions introspectifs (le Moi).

Le phrên est la troisième instance importante de la psychologie homérique.

Souvent employé au pluriel (phrenes), il est localisé dans la poitrine ou le diaphragme, siège de la conscience, de la réflexion et de l’introspection.

Le phrên correspond au Moi freudien : c’est une instance médiatrice, qui fait la synthèse entre les pulsions (thumos, le ça) et la pensée rationnelle, le bon sens (noûs, le Surmoi).

Dans un passage de l’Iliade, Iris, sous les traits de sa belle-sœur Laodicé, trouve Hélène tissant une grande toile pourpre. Elle lui annonce le duel imminent entre Ménélas et Pâris, qui décidera de son sort.

C’est à ce moment que le remords la saisit :

« Viens, chère nymphe, voir les choses admirables des Troyens dompteurs de chevaux et des Achéens aux tuniques d’airain.

Eux qui, naguère, pleins du désir de la guerre lamentable, se combattaient dans la plaine, sont assis en silence, et la guerre a cessé.

Appuyés sur leurs boucliers, les longues piques plantées auprès d’eux, ils se reposent.

Mais Alexandros et Ménélas, cher à Arès, combattront pour toi avec leurs longues piques, et tu seras la femme du vainqueur.Ainsi parla la déesse, et elle versa dans le cœur d’Hélène un doux désir de son premier mari, de sa ville et de ses parents.

Aussitôt, s’étant couverte de voiles d’une blancheur éclatante, elle s’élança hors de la chambre, en versant de tendres larmes.

Et elle était suivie de deux servantes, Aithrè, fille de Pittheus, et la grande Klyménè aux yeux de génisse.

Et elles parvinrent rapidement aux portes Scées. »

(Homère, Iliade, Chant III, v. 139-142)

Ce passage est psychologiquement très riche et révèle la complexité du personnage d’Hélène, souvent réduite à la figure de la femme fatale.

Ici, elle est submergée par le pothos (le regret, la nostalgie).

La vue des chefs achéens et la perspective du duel ravivent en elle le souvenir de sa vie passée : son premier mari, sa cité, ses parents.

Hélène n’est pas une figure monolithique et insensible : elle est déchirée entre son passé et son présent.

Homère précise que c’est la déesse Iris qui « verse un doux désir dans le cœur (phrên) d’Hélène ».

Dans la psychologie homérique, les émotions intenses et les revirements soudains sont souvent attribués à une intervention divine directe sur les organes de la conscience, comme le phrên ou le thumos.

Cela ne déresponsabilise pas le personnage, mais montre comment les forces extérieures (divines, sociales) et les impulsions intérieures interagissent étroitement.

Le regret d’Hélène n’est pas une idée abstraite : c’est une sensation physique, un bouleversement localisé dans la poitrine.

Son corps réagit à sa détresse psychologique : le phrên qui vacille, c’est l’être tout entier qui se trouble, sa lucidité et sa résolution qui faiblissent sous le poids du souvenir.

Le phrên d’Hélène est donc le siège des émotions introspectives (regret, nostalgie, désir) et de la conscience réfléchie.

Il reflète un mélange de pensée et de sentiment, montrant que le phrên est une composante polyvalente de l’esprit homérique — à la fois organe de la sensibilité et centre de la réflexion.

II. La psychologie dans l’orphisme et les mystères.

L’orphisme (A) et les mystères grecs, comme les mystères d’Éleusis ou les cultes dionysiaques (B), sont des mouvements religieux et spirituels de la Grèce antique, datant probablement du VIᵉ siècle av. J.-C. Ils contrastent avec la religion publique et les épopées homériques. Ils mettent l’accent sur des expériences spirituelles, la purification de l’âme et la quête d’une vie meilleure après la mort. Ces traditions ont profondément influencé la pensée philosophique ultérieure, notamment Pythagore, Platon et les néoplatoniciens.

Elles utilisent une structure de la psyché particulière, distincte de celle d’Homère (C).

A. L’orphisme.

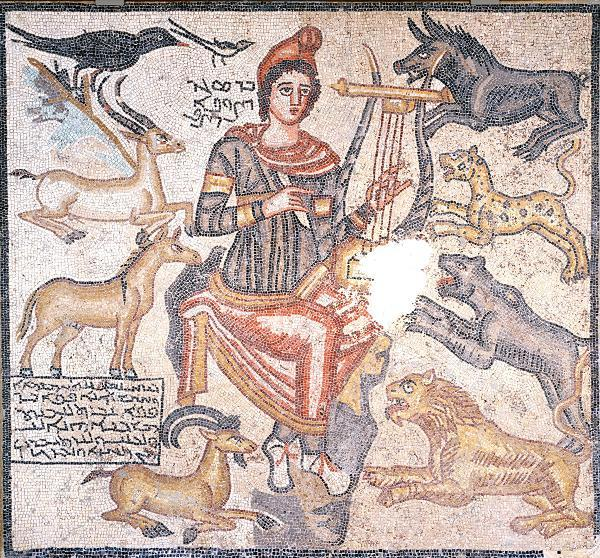

L’orphisme est un courant mystique et initiatique attribué au poète Orphée, figure mythique qui aurait adouci Hadès par sa musique et tenté de ramener Eurydice des Enfers.

« Orphée, le grand musicien : avec son chant il savait émouvoir même les pierres, même les arbres. Un jour, son épouse Eurydice fut mordue par un serpent et mourut ; alors Orphée descendit dans les Enfers, décidé à la récupérer, et il persuada Hadès de la renvoyer sur terre. Le dieu posa une condition à sa promesse : sur le chemin du retour, Orphée ne devrait jamais se retourner pour regarder son épouse avant d’arriver chez lui. Mais Orphée désobéit : il se retourna, regarda Eurydice et elle dut redescendre aux Enfers. Orphée fut le fondateur des Mystères de Dionysos. Les Ménades le tuèrent et le mirent en pièces ; puis il fut enseveli en Piérie. »

(Apollodore, La Bibliothèque, I, 3, 2)

L’orphisme n’est pas une religion institutionnalisée, mais un ensemble diffus de poèmes, d’hymnes et de rites pratiqués dans des cercles initiatiques. On le voit émerger à peu près à la même époque que le bouddhisme en Inde. On a parfois présenté l’orphisme comme une « version occidentale » du bouddhisme. Le bouddhisme comme l’orphisme ont également influencé certains aspects du christianisme.

L’orphisme comporte un certain nombre de croyances :

- L’âme est d’origine divine, mais elle a chuté dans le monde matériel à cause d’un péché primordial.

- Le corps est une prison (sôma sêma, « le corps est un tombeau »).

- L’âme subit un cycle de réincarnations (métempsychose, parfois dite métensomatose), conditionné par la pureté morale de l’existence.

- Seule la purification (ascèse, silence, rites, maîtrise des passions) permet à l’âme de se libérer de ce cycle et de retourner au divin.

Sur le plan psychologique, l’orphisme propose une lecture intérieure et culpabilisante du mal :

- Le mal n’est plus un simple désordre extérieur, comme chez Homère, mais une souillure intérieure de l’âme.

- Le salut ne vient pas des dieux ni du hasard, mais d’une transformation de soi : se connaître, se purifier, se détacher des désirs corporels.

- L’âme est appelée à traverser la mort pour renaître à une vie nouvelle et lumineuse.

Le rite donne à l’initié une forme de connaissance sacrée, censée éclairer l’au-delà et préparer une « bonne mort ».

Cette vision annonce certains aspects de la culpabilité chrétienne, mais aussi des dimensions thérapeutiques de la psychanalyse. Nous y reviendrons lorsque nous traiterons de la psychanalyse dans cette histoire de la psychologie.

B. Les cultes à mystères.

Nous disposons de plusieurs cultes initiatiques : les mystères d’Éleusis (1) et les cultes dionysiaques (2).

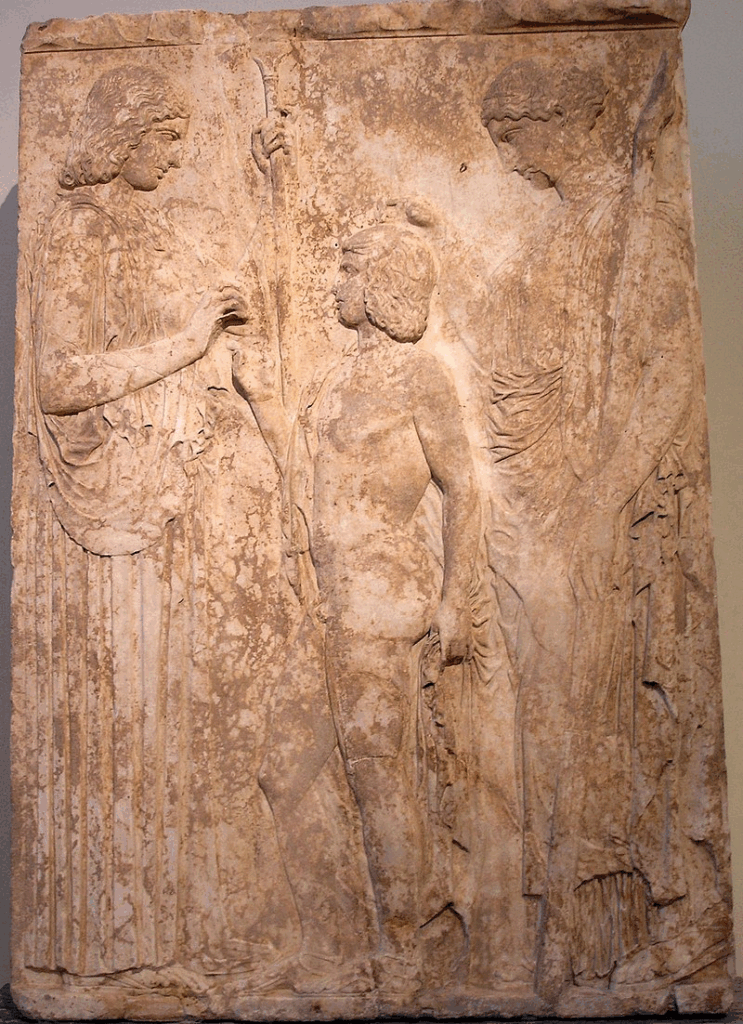

1. Les mystères d’Eleusis (Déméter et Perséphone).

Les mystères d’Éleusis sont centrés sur Déméter et Perséphone.

« Hadès tomba amoureux de Perséphone et, avec la complicité de Zeus, il l’enleva en secret. Mais sa mère, Déméter, des flambeaux à la main, la chercha nuit et jour, errant par la terre entière, jusqu’au moment où elle apprit, par des habitants d’Hermion, qu’Hadès l’avait enlevée. Alors, pleine de colère à l’égard de tous les dieux, elle abandonna le ciel, se vêtit comme une femme ordinaire et se rendit à Éleusis.

À peine arrivée, elle s’assit sur cette pierre qui fut ensuite appelée “Sans-sourire” — en souvenir de son histoire —, non loin du puits de Callichoros. Puis elle se rendit chez Céléos, qui était alors roi d’Éleusis. Il y avait de nombreuses femmes dans son palais. Elles l’invitèrent à prendre place parmi elles, et une vieille, qui s’appelait Iambé, réussit, avec ses plaisanteries, à faire sourire la déesse. C’est là l’origine, dit-on, de toutes les farces irrévérencieuses des femmes lors de la fête des Thesmophories.

(…)

Zeus ordonna à Hadès de renvoyer Coré sur la terre. Mais Hadès, pour que la jeune fille ne restât pas trop longtemps auprès de sa mère, lui fit manger un grain de grenade. Coré, qui en ignorait les conséquences, l’avala. Ascalaphe, le fils d’Achéron et de Gorgyrè, la vit et joua les délateurs : et Déméter jeta sur lui un lourd rocher, là, aux Enfers. Dès lors, Perséphone dut demeurer avec Hadès un tiers de l’année, et le reste, elle put le passer auprès des autres dieux. »

(Apollodore, La Bibliothèque, I, 5, 1 ; 3)

Hadès tomba amoureux de Perséphone et l’enleva pour l’emmener aux Enfers. Sa mère tenta de la récupérer. Perséphone devait rester un tiers de l’année aux Enfers auprès d’Hadès, car elle avait mangé des grains de grenade qui appartenaient au monde souterrain. Les deux autres tiers de l’année, elle pouvait remonter parmi les dieux.

Enfin, lors de son séjour à Éleusis, Déméter avait enseigné des rituels secrets aux habitants en échange de leur hospitalité.

Nous retrouvons trois éléments dans les mystères d’Éleusis :

- La descente de Perséphone aux Enfers (symbole de la mort).

- Son retour à la surface (symbole de la renaissance et du renouveau spirituel).

- Les initiés recevaient des enseignements secrets (toujours inconnus à ce jour) et participaient à des rituels de purification, de silence, de contemplation.

2. Les cultes dionysiaques.

Les cultes dionysiaques sont liés à Dionysos, dieu du vin et des vignes.

« Zeus tomba amoureux de Sémélé ; il s’unit avec elle, en cachette d’Héra. Zeus accorda à la jeune fille de lui demander tout ce qu’elle voulait ; et Sémélé, à la suite d’un conseil trompeur d’Héra, lui demanda de se montrer à elle, au moment de faire l’amour, de la même manière qu’il se montrait à Héra.

Zeus ne pouvait pas refuser : il s’approcha du lit de Sémélé sur son char, parmi les tonnerres et les éclairs, et il lança la foudre. Sémélé mourut de peur. Zeus retira des flammes le bébé de sept mois que la jeune fille portait en son ventre, encore prématuré, et il le cousit dans sa cuisse.

(…)

Le moment venu, Zeus défit les coutures de sa cuisse, mit au monde Dionysos et le confia à Hermès. Celui-ci le mena à Ino et Athamas ; il les persuada de l’élever comme s’il s’agissait d’une petite fille. Mais la déesse Héra, indignée, les frappa de folie. (…)

Zeus, pour soustraire Dionysos à la colère d’Héra, le métamorphosa en chevreau, et Hermès le porta aux Nymphes qui habitent Nysa, en Asie ; par la suite, Zeus les changea en étoiles et les appela Hyades. »

(Apollodore, La Bibliothèque, III, 4, 3)

Dionysos est né de l’union de Sémélé et de Zeus lançant la foudre depuis son char. C’est pour cela qu’il est devenu le feu divin qui meurt et renaît sans cesse.

« Après que Dionysos eut découvert la vigne, Héra le frappa de folie, et c’est ainsi qu’il erra à travers l’Égypte et la Syrie. (…) Rhéa le purifia, lui enseigna les rites d’initiation et lui donna son vêtement ; il traversa ensuite la Thrace et se dirigea vers l’Inde. (…) Dionysos frappa Lycurgue de démence. (…) Le pays fut frappé de stérilité, et le dieu prophétisa que la terre donnerait à nouveau des fruits si Lycurgue était mis à mort. (…) »

(Apollodore, La Bibliothèque, I, 5, 1)

C’est en découvrant la vigne que Dionysos devint fou, l’ivresse provoquée par l’alcool. Il fut guéri par Rhéa, qui lui apprit des rites d’initiation.

Dionysos provoque ensuite la folie chez les autres : c’est un dieu qui rend fou.

« Après avoir traversé la Thrace, et l’Inde tout entière où il érigea ses colonnes, Dionysos arriva à Thèbes. Il contraignit les femmes à abandonner leurs maisons et à célébrer les rites bachiques sur le mont Cithéron. (…) Ayant révélé sa nature divine aux Thébains, Dionysos arriva à Argos ; une fois de plus, parce qu’on ne l’honorait pas comme il convient, il frappa les femmes de folie. (…)

Pour se rendre par mer d’Icaria à Naxos, Dionysos paya sa place sur un navire de pirates tyrrhéniens. (…) Les pirates perdirent la raison, se précipitèrent dans les flots et devinrent des dauphins. (…) Par la suite, il enleva sa mère de l’Hadès, l’appela Thyoné et monta au ciel avec elle. »

(Apollodore, La Bibliothèque, I, 5, 2–3)

Dionysos se rend aux Enfers pour libérer sa mère, morte lors de son union avec Zeus.

Les cultes initiatiques promettent aux initiés une connaissance secrète et une meilleure destinée après la mort.

Ils impliquent des rituels secrets, des expériences extatiques et une réflexion sur l’âme.

C. Les composantes de l’âme.

L’orphisme et les cultes à mystères de l’Antiquité gréco-romaine ont développé une conception sophistiquée de la psychologie humaine, articulée autour d’une vision dualiste de l’âme (1), d’une structure tripartite de l’âme, reprise par Platon (2), et une entité spécifique, le daïmon (3).

1. Le dualisme de l’âme.

Comme l’explique Walter Burkert dans ses Cultes à mystères dans l’Antiquité, la dualité de l’âme est une structure fondamentale de la psychologie des mystères et de l’orphisme.

On divise la psychologie humaine en deux éléments : une âme divine emprisonnée (a) dans un corps conçu comme une prison (b).

a. L’âme divine emprisonnée.

Dans l’orphisme et les mystères grecs, la psyché est bien plus qu’un souffle vital (comme chez Homère). Elle est une entité divine, une étincelle d’origine céleste, emprisonnée dans le corps mortel. Elle occupe une place centrale.

L’orphisme enseigne que l’âme est immortelle et passe par un cycle de métempsychose (ou métensomatose) jusqu’à sa purification et sa libération pour rejoindre les dieux. Le rôle de la psyché est de transcender la condition mortelle. À travers des rituels (purifications, initiations) et une vie vertueuse, l’initié peut libérer son âme des chaînes du corps et atteindre une union avec le divin.

Dans les mystères d’Éleusis, la psyché est liée à la promesse d’une vie heureuse après la mort, tandis que dans les cultes dionysiaques, elle est associée à l’extase et à la fusion avec Dionysos.

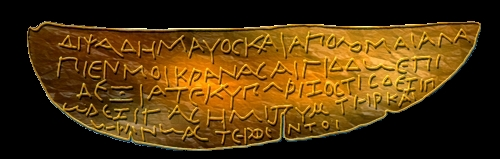

Nous connaissons l’orphisme grâce aux lamelles d’or, petites tablettes en or trouvées dans des tombes (Ve–IVe siècle av. J.-C.). Elles contiennent des instructions pour l’âme dans l’au-delà. La formule la plus célèbre, répétée sur plusieurs lamelles, est une déclaration que l’initié doit prononcer dans l’au-delà :

« Je suis fils de la Terre et du Ciel étoilé. »

Cette phrase est le cœur de la psychologie orphique. Elle affirme la double origine de l’âme.

- « Fils du Ciel étoilé » (Ouranos astéroe(n)tos) exprime l’origine divine, céleste et immortelle de l’âme : l’étincelle dionysiaque qui habite l’initié.

- En la prononçant, l’initié prouve aux gardiens de l’au-delà qu’il n’a pas oublié sa véritable nature malgré l’incarnation. C’est un mot de passe qui le distingue des âmes ordinaires perdues dans l’oubli (le Léthé).

On retrouve cette formule dans la lamelle d’or de Mylopotamos :

Les lamelles d’or orphiques et les vers d’or de Pytrhagore

« Je brûle de soif et je défaille : donnez-moi donc à boire l’eau de la source qui coule pérenne, à droite, là où est le cyprès.

— Qui es-tu ? D’où viens-tu ?

— Je suis fils de la Terre et du Ciel étoilé. »

L’âme porte donc en elle une double nature :

- Titanique : matérielle, chaotique.

- Dionysiaque : divine, spirituelle.

b. Le corps comme prison (sôma-sêma).

La formule orphico-pythagoricienne sôma-sêma (« le corps est un tombeau ») exprime cette conception de l’incarnation comme châtiment. La prison corporelle entrave les aspirations naturelles de l’âme vers sa patrie céleste, créant un conflit psychologique fondamental qui structure l’expérience humaine.

Dans la lamelle de Mylopotamos, le corps est implicitement désigné par « Fils de la Terre » (Gês pais), qui reconnaît l’aspect terrestre, mortel et matériel de l’existence : l’héritage titanique, le corps qui sert de prison à l’âme.

Nous avons donc :

- « Fils du Ciel étoilé » : l’âme divine.

- « Fils de la Terre » : le corps terrestre.

Les mystères d’Éleusis illustrent parfaitement cette double dimension. L’initiation éleusinienne rejoue le parcours psychique de Déméter recherchant Perséphone, métaphore de l’âme rationnelle cherchant à récupérer sa part divine captive des puissances chthoniennes.

Le processus initiatique comprend trois étapes psychologiques :

- Purification (katharsis) : élimination des éléments titaniques par des rites préparatoires.

- Illumination : révélation de la nature divine de l’âme par des visions sacrées.

- Union mystique : réintégration (au moins temporaire) de l’unité psychique originelle.

La consommation du kykéon, breuvage sacré des mystères d’Éleusis, provoque des états modifiés de conscience permettant à l’initié d’expérimenter concrètement la séparation entre son âme divine et son enveloppe corporelle. Cette expérience psychologique incarne les enseignements théoriques sur la dualité de la nature humaine.

2. La structure tripartie de l’âme.

Dany-Robert Dufour montre que la structure tripartite de l’âme traverse l’histoire occidentale « de Platon à Freud ». Il la fait partir de l’orphisme, alors qu’en réalité (comme je l’ai montré au chapitre précédent) on la trouve déjà chez Homère. En revanche, Platon est le premier à l’avoir théorisée comme un système. Ce système n’est pas sorti de nulle part : il trouve ses racines dans les épopées homériques et, surtout, dans l’orphisme. De Platon, il sera repris par les chrétiens, puis par Sigmund Freud.

Il est important de noter qu’aucun passage des lamelles d’or ne détaille une structure tripartite de l’âme. Ces textes se concentrent sur l’opposition fondamentale entre divin / mortel, mémoire / oubli, pureté / souillure. Le modèle tripartite est une élaboration philosophique de Platon, sous influence orphique.

Platon n’attribue jamais explicitement sa théorie tripartite à une source orphique : la pratique de la citation au sens moderne n’existait pas, et les philosophes intégraient et transformaient les idées antérieures sans toujours les nommer, surtout pour des doctrines religieuses.

La filiation repose sur un faisceau d’indices. Alberto Bernabé parle de « transposition platonicienne » : Platon adapterait des croyances orphiques à son propre système.

Platon fait souvent référence à des doctrines qu’il qualifie d’« anciens récits » (palaioi logoi) ou qu’il attribue à des « prêtres et prêtresses » ou à « ceux qui entourent Orphée » (périphrases désignant clairement le milieu orphico-pythagoricien).

« SOCRATE — Pour peu qu’on touche à sa forme actuelle, je vois à ce mot plus d’une origine. Quelques-uns appellent le corps le tombeau, σῆμα, de l’âme où elle serait présentement ensevelie ; (…) Mais je crois que les disciples d’Orphée considèrent le nom de σῶμα comme relatif à la peine que l’âme subit durant son séjour dans le corps en expiation de ses fautes. (…) Le corps est donc, comme son nom le porte, sans qu’il soit besoin d’y changer aucune lettre, ce qui conserve, τὸ σῶμα, l’âme, jusqu’à ce qu’elle ait acquitté sa dette. »

(Platon, Cratyle, 400c)

« L’ATHÉNIEN — (…) on imite et on renouvelle l’audace des anciens Titans, et l’on aboutit, comme eux, au supplice d’une existence affreuse (…) »

(Platon, Lois, 701c)

« SOCRATE — (…) Je n’ose alléguer ici cette maxime enseignée dans les mystères, que nous sommes ici-bas comme dans un poste (phroura) et qu’il nous est défendu de le quitter sans permission. (…) »

(Platon, Phédon, 62b)

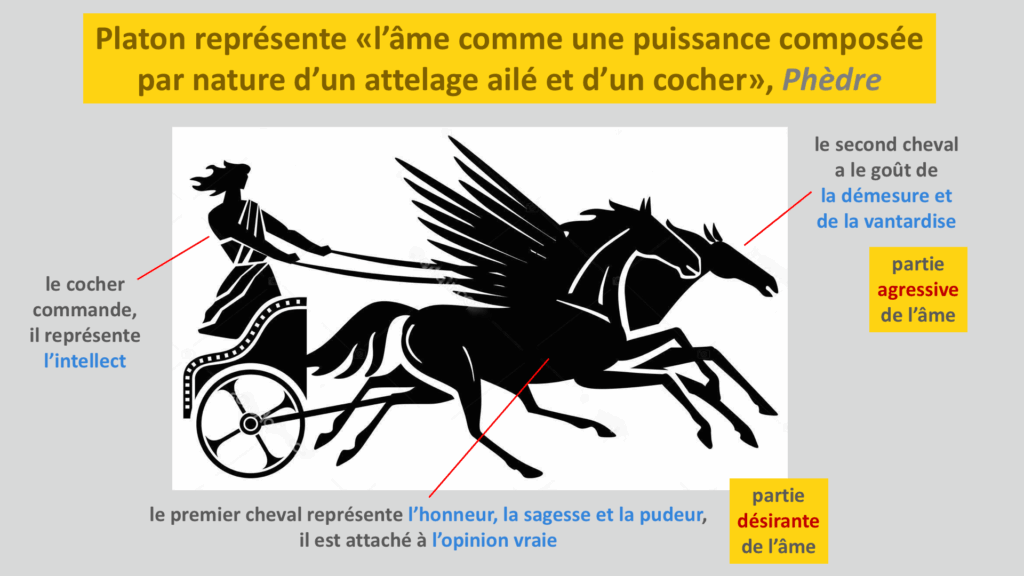

Platon reprend donc la double nature de l’âme humaine : à la fois dionysiaque (divine, immortelle) et titanique (terrestre, rebelle). Sa grande innovation est de transformer ce conflit binaire en un système tripartite hiérarchisé :

- Âme concupiscible (epithumêtikon) : la plus basse, liée aux désirs du corps (héritière de la « nature titanesque »).

- Âme irascible / ardente (thymos) : intermédiaire, siège du courage et de la colère (alliée potentielle de la raison, mais corruptible par les désirs).

- Âme rationnelle (logistikon) : la plus haute, immortelle et divine, qui aspire à la connaissance (héritière de la « nature dionysiaque »).

L’allégorie du char ailé dans le Phèdre illustre cette transposition : le cocher (logistikon) doit maîtriser deux chevaux, l’un docile (thymos), l’autre récalcitrant (epithumêtikon).

3. Une entité psychique spécifique : le daïmin personnel.

Dans l’orphisme et les mystères grecs, le daïmon est une entité / force divine qui accompagne l’âme, souvent perçue comme un esprit gardien. Il guide l’âme dans sa vie terrestre et dans l’au-delà, avec un rôle plus personnalisé que dans les épopées homériques. Dans l’orphisme, le daïmon est parfois associé à l’idée que chaque âme a une destinée divine, liée à son origine céleste. Dans les mystères, il peut être perçu comme une présence divine révélée lors de l’initiation.

La lamelle d’or de Pétélia (Ve siècle av. J.-C.) évoque ce dispositif :

« Tu trouveras, à gauche de la demeure d’Hadès, une source près de laquelle se dresse un cyprès blanc.

De cette source ne t’approche surtout pas.

Tu en trouveras une autre : son eau fraîche s’écoule du lac de Mnémosyne. Devant elle veillent les gardiens.

Dis : “Je suis enfant de Terre et de Ciel étoilé, et ma lignée est céleste. Et cela, vous le savez vous aussi. Je suis desséchée par la soif et je vais périr. Donnez-moi vite l’eau fraîche qui coule du lac de Mémoire.”

Et ils te laisseront boire à la source divine,

Et, de cet instant, avec les autres héros, tu seras souveraine.

Ceci est consacré à Mnémosyne. »

Le « gardien » évoqué renvoie à la fonction du daïmon. Le daïmon accompagne l’âme dans son voyage post mortem et l’aide à revendiquer son statut divin, marquant une conception plus intime et personnalisée que le daïmon homérique (intervention divine externe). Dans l’orphisme, il devient un guide lié au destin spirituel de l’âme individuelle.

Ping : Histoire de la pychologie : (1) naissance du mot psychologie. - inconscient-collectif.com